株式の投資・トレーディングに関する手法は、数えきれないほどあり、

非常に高額な、投資スクール、教材、ツール、メルマガ等が溢れている。

なかには非常に優れたものもあれば、ボッタクリ的なもの もあるけど、

それを決める基準は「自分の目的やレベルに最適なものか?」による。

たとえば、自分でトレードした経験も、利益を得た経験すらもない先生が作った

仮想のノウハウでも、机上の学問(「~~学」)が好きな人には、最適かもしれない。

人間の「職人技」、つまり技能を重要視する裁量トレードを極めたい人には、

相場師朗さん や 維新の介さん 等の、相場の本質をきちんと押さえた、

職人技トレード(実は「真のテクニカルトレード」)が最適である。

実際には、

ハードルの高い「職人」までを目指すわけではなく(or あるいは断念中)、

せめて日常業務でのルーチンワークのごとく、小さくてもいいから

着実な成果を目指したい、という人が多数派ではないかと思う。

だからこそ、このような考えの人たち(シロウトさん)に向けて、

非常に高額な 投資教材や投資ツール が溢れている。

「何もせずに、シグナルに従って、売り・買い するだけでOK!」

「AIを駆使した自動トレードで、誰でも億万長者!」

というような悪臭を放つ「高額教材」「高額ツール」は、

株で損をして 資産を失った人こそが、今までの損を取り返そうとして、

ダマされて(?)、飛びついて、買ってしまう ものらしい。

すでに儲かっている人は、そんなものを買わない。

20年前、15年前、10年前、の広告を見てみると、

いろんな先生、教材、ツールがあっても、その後、いつの間にか消えていて、

新しいものが代わる代わる登場して、結局、現在に至るまで

現存しているものは、ほとんどなく、ボったくって消えていったのだろうと思う。

それは、全部が全部ダメだったわけではなく、

20年間の歳月の間に起きた「相場環境の変化」にも耐えられない

「不完全なもの」だっただけなのかもしれない。

勝率の高い手法は、相場環境が変わると前提条件が変わるので、

検証期間を長くとればとるほど、勝率50%に限りなく近づく。

勝率が20%だと、逆をやれば勝率80%なので、そんなのも、あり得ない。

私は、たくさんの手法を、30年分の過去データで検証してきた結果、

高勝率を追及する「ただ一つのノウハウ」を探し求めることの無意味さを理解した。

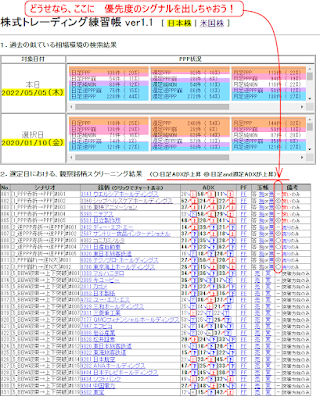

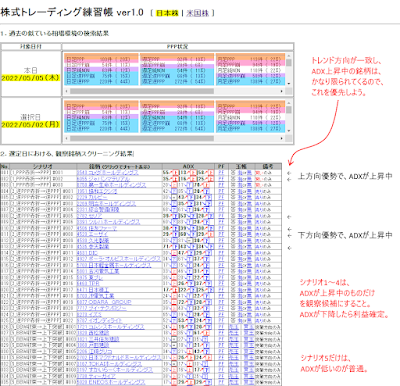

私が現時点で考える「最強のトレード手法」は、

相場の状況の変化に応じて手法を使い分けることができる手法 である。

まだ分析途中だけど、ADXという指標は、かなり有効的だという感触がある。

トレンド相場の時と、もみあい相場の時 をシステム的に判断できれば

トレンドフォローをやるのか、休むのか、さや取りするのか、仕込むのか 等、

それぞれの状況に応じたトレード手法を適用すればよいことになる。

しかしながら、現実の相場で、それを応用しようとすると、

正確な売買シグナルを出そうと思えば、タイミングが遅れることになり、

最適な売買シグナルを出そうと思えば、正確さが劣る(ダマシが多い)、

というトレードオフをかかえることになり、そのバランスをとるのが難しい。

相場の予測は、天気予報 と同じジレンマをかかえている。

後付けならば100%正確な予測が可能だけど、そんなのは、もう役に立たない。

結果が出る前に 事前予測してくれる情報 だからこそ、

的中率が70~80%程度であっても、その情報を有効活用することができる。

天気予報の正確さは、直前に近づけば近づくほど、100%に近くなっていくが、

「前日」に、最大限の的中率を発揮してくれればよい。

でも、台風のような 大きな影響力をもつ存在 がどちらに動くか?で、

予測が大きく覆る (大雨の予測なのに 晴れになる) こともあり、

これも相場の世界と似ている。

相場の世界は、参加している人間同士のゲーム盤上で行われるので、

自然界の現象とは比べ物にならないほどの、不安定要素があるけど、

台風並みの影響力をもつ 「巨額マネー」 の動きにより、流れが変わる。

過去の四本値データだけを使って、過去の相場を分析するのは、

過去のお天気データだけを使って、過去の天気予報を分析するのと同じ行為だが、

相場と天気の違いは、「人為的な要素」の影響度 である。

天気も、人工台風や枯葉剤等の気象兵器による人為的要素はあるけれども、

ほとんどは自然界の要素で決まるものである。

相場は、バランスの法則やフィボナッチの法則等の自然界の要素もあるけれども、

ほとんどは人間どおしのゲーム的要素が強いと思う。

ランダムウォークの時があったり、強いトレンドになる時があったりするけど、

その足跡は、相場の 四本値+出来高 に、事実として記録されている。

だからその「人為的な要素」、つまり ある程度予測可能な要素 だけを見出し、

活用していくという目的ならば、過去のシステム分析結果を有効活用することができる。

そして、トレーディングにおいて期待する 的中率 は、天気予報と同じく、

売買判断の前日に70~80%程度 で、十分に事足りることになり、

100%正確なシグナルを求めた時点で、もうすでに一歩出遅れている、

つまり "利益を剥奪されている"(負け組に所属) ということを意味する。

売買判断の前日に70~80%程度の的中率の情報があれば、

その予測をもとにして、当日(明日)の売買判断を下すことができる。

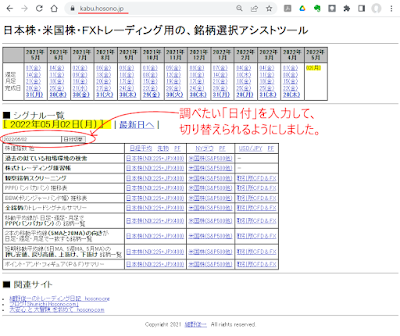

私の自作トレーディング用ツールの主な目的は、

自動的に売買判断を下すための「売買シグナル」を提示すること。

ではなく、

自分が売買判断を下すための「天気予報」を提示すること。

である。

天気予報からの情報を得た結果で、

晴れだったら、どうするか?

雨だったら、どうするか?

くもりだったら、どうするか?

雪だったら、どうするか?

台風が近づいていたら、どうするか?

という判断をして、明日の行動につなげる必要がある。

このような、状況に応じた自分の対応策 こそが真のノウハウだと思う。

ビジネスにおいても、天気予報の情報に基づいて、

イベント開催の計画、商品の仕入・展示の計画、

等をしっかりとシミュレーションして決めていたりして、

それが企業のマル秘ノウハウになっていたりする。

個人のトレーディングにおいても、しっかりとしたノウハウがないと、不安定である。

このノウハウは、書籍、セミナー、そして トレードツール 等での知識をもとに、

自分の頭と手足を使って、実際にトレーニングして、体で覚えなければ身に付かない。

そのトレーニングは、できるだけ、臨場感をもって、リアルに体験したい。

だから、過去データを使って仮想トレード(つもり売買)する場合でも、

その日時点で見えている相場状況、を追及している。

週足や月足は、その日時点ではまだ未完成かもしれない 値を使って、

すべてのシグナルを判定している。

週足ADX、月足ADXを使う場合は、未来の終値データなど、全く意味をなさない。

本番トレード をやるのに、

仮想トレード(つもり売買)と同じツールで、同じ判断で練習どおりにできれば、

自信をもって、本番トレードに臨むことができるはずである。

会社での日常業務でのルーチンワークのように、いちいち一喜一憂せずに

淡々と、仮想トレード(つもり売買)練習 および 本番トレード が

できるようになれば、着実な成果を目指すことは可能だと思う。

そういうツールを作って、自分で活用できるように追及していこうと思う。